財産分与①2分の1ルール(専業主婦の場合)

財産分与・事例1 例えば、夫A妻Bの夫婦について、Aが仕事をしていてBが専業主婦の場合、収入はA名義の預金口座に入りますが、離婚にあたって、A名義の口座に関する財産分与はどうなるでしょうか。 […]

2021.02.25

遺産分割③寄与分・療養看護型

扶養義務の範囲では認められない 寄与行為は「特別」のものでなければなりません。 例えば、子が親の療養看護をしたとしても「直系血族…は、互いに扶養をする義務がある」とされています(877条1項)ので、その義務 […]

2021.02.22

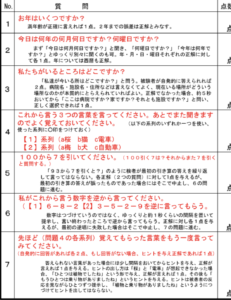

遺産分割②特別受益(借金肩代・学費・生活援助)

特別受益における「生計の資本としての贈与」は、単なる「贈与」ではなく「生計の資本」としてのものであることが必要です。その程度でなければ、これを考慮しないまま具体的相続分を算定しても(903条1項)相続人間の不公平にはなら […]

2021.02.14

遺産分割①具体的相続分

相続時の遺産分割を考える上で、理解しておかなければならない概念として「具体的相続分」というものがあります。皆さんが聞き慣れている「法定相続分」という概念と比較しながら、簡潔に説明します。 法定相続分 法定相 […]

2021.02.08

相続欠格②遺言書を偽造・変造した場合の判例

昭和56年判決の事案と内容 では、遺言書を「偽造、変造」した場合はどうでしょうか。この点に関する昭和56年最高裁判決(最2小判昭和56年4月3日民集35巻3号431頁)の事案は、以下のとおりです。 A( […]

2021.02.02

相続欠格①遺言書を破棄・隠匿した場合の判例

相続欠格とは 相続欠格とは「相続人となることができない」場合です。該当すれば何ら手続を要せず、相続人でなくなります。欠格事由が明らかにならないまま、遺産分割がされた場合には、 返還しなければなりません。 […]

2021.01.28

遺言能力③医師の診断書と公正証書遺言の問題点

実際、遺言能力を問題として遺言無効確認の訴えが提起されることは多く、それに関する判例も多くあります。そこで、遺言無効とされる可能性がある場合、この点に関する争いを避けるため、遺言をつくる際の注意点として、① […]

2021.01.25

遺言能力②認知症と遺言無効に関する裁判例

遺言能力の有無は、①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否・内容・程度、②遺言内容それ自体の複雑性、③遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等により、判断されます。   […]

2021.01.21

遺言能力①基礎知識

遺言には判断能力=意思能力が必要 例えば、判断能力(法的には「意思能力」乃至は「事理弁識能力」と表現されます。)を欠く常況(7条)にある者が後見開始の審判を受けると、その者は成年被後見人として、その法律行為を取り消すこと […]

2021.01.19

相続放棄③できなくなる場合・単純承認

相続財産を勝手に処分した場合は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄できなくなります(処分は相続放棄をする前後を問いません、921条1号)。ただ、相続人は、相続財産を「管理」も「保存行為」をすることも出来 […]

2021.01.15

- HOME

- ブログ (Page 6)

RECENT POSTS最近の投稿

ARCHIVE月別アーカイブ

2026年 (1)

2025年 (10)

2024年 (3)

2023年 (12)

2022年 (13)

2021年 (57)

2020年 (6)