遺言能力③医師の診断書と公正証書遺言の問題点

実際、遺言能力を問題として遺言無効確認の訴えが提起されることは多く、それに関する判例も多くあります。そこで、遺言無効とされる可能性がある場合、この点に関する争いを避けるため、遺言をつくる際の注意点として、①かかりつけの医師の診断書を用意しておいた方がいいこと、②出来るだけ公正証書遺言によった方がいいことが、一般的なアドバイスとして示されます。ただし、これらを活用するにしても以下の問題点があります。

医師の診断書の問題点

医師の診断書といっても、すべての医師が遺言能力(判断能力)についての相応の知見を備えているとは必ずしもいいきれません(久貴編『遺言と遺留分第1巻遺言[第2版]-大塚執筆-実務から見た高齢者の遺言と「遺言能力」日本評論社75頁)。

公正証書遺言の問題点

特に、注意すべきは、公正証書遺言といっても完璧とは限らないことです。自筆証書遺言の場合、全文を筆記しなければなりませんが、公正証書遺言の場合、口授等が出来ればよく、作業量は遥かに軽くなります。しかも、公正証書遺言がなされるのは弁護士持込み案件が多いですが、この場合、公証人は『弁護士の介在に安心して、本人意思の確認を弁護士任せとして、自らは直接に遺言者の意思を「聴き取る」ことをせず、弁護士作成の文案によって作成した公正証書を「読み聞かせる」ことで意思確認とすることがある』ということです(前掲大塚84頁以下)。その結果として、東京地判平成20年11月13日(判時2032号87頁)が「弁護士2人が証人として立ち会った公正証書遺言が「口授」の要件を欠くとして無効」としたもの、東京高判平成22年7月15日(判タ1336号241頁)が「司法書士立会いの下になされた公正証書による遺言が認知症により遺言能力を欠き無効」としたものとして紹介されています。

公証人としては、遺言者の能力に疑いを抱いた場合、必ずしも拒絶するばかりではないようです。孫引きになりますが、植村元公証人は「意思能力に疑いがある場合に証書作成を拒否すれば、遺言者は後日裁判所が有効と判断するかも知れない遺言につき、証書作成の機会を奪われることになるから、公証人としては遺言公正証書を作成し、公証人法施行規則13条1項により、関係者に注意を与え、これに対する関係者の説明の要旨を証書に作成し、裁判に必要な資料を提供するのが妥当であり、この場合には、遺言の有効無効の判断を裁判所に委ねることになり、公証人に義務違反による損害賠償責任はない」としているようです(篠田「遺言能力について」公証120号36頁)。

なお、公証人としては「ボーダーラインケースでは、遺言能力肯定に用いた診断書等の資料は、公正証書原本の付属書類として保存している。また、公証人の署名押印のある資料メモを添付・保存している公証人もいるようである。この資料メモについては、公証人法4条で漏泄禁止が原則とされているが、民刑家等の各裁判所からの調査嘱託や提出命令、弁護士法23条の2に基づく照会等に応じることの可否が、実際の事件で問題となることがある」ことが指摘されています(前掲「遺言と遺留分-小瀬執筆-公正証書遺言の実態と問題点」121頁)。遺言能力を争う場合は、これらの資料も存在しないか確認し、存在するのであればその内容を検討することも必要ということです。

このとおり、遺言能力については、複雑な問題が絡んでおり、遺言書を作成する場合にしても、遺言能力を欠くとして遺言の無効を主張する場合にしても、遺言能力があったとして遺言の有効を主張するにしても、弁護士等の専門家に相談しておくことが肝要と思われます。

遺言能力の関連記事はこちら

https://kawanishiikeda-law.jp/blog/872

https://kawanishiikeda-law.jp/blog/875

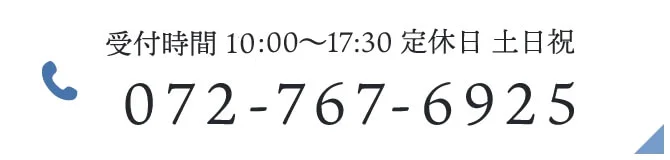

宝塚市・川西市の相続・遺言の相談は村上新村法律事務所・川西池田オフィスまで

https://g.page/murakamishin?gm

大阪市・福知山市の相談はこちら

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

交通事故専門サイト

https://kawanishiikeda-law-jiko.com/