遺言能力②認知症と遺言無効に関する裁判例

遺言能力の有無は、①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否・内容・程度、②遺言内容それ自体の複雑性、③遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等により、判断されます。

上記①に関し、遺言能力=判断能力に影響を与えるものとして指摘されているものは、認知症、精神分裂病から内臓疾患に至るまで、多岐にわたります。これらは、精神医学的観察からされるものですが、この点から疑いがはさまれたとしても、行動観察観点から遺言能力が肯定される場合も多いです。特に認知症についていえば、以下の裁判例が参考となります(上記②、上記③については、遺言能力①(基礎知識)参照 https://kawanishiikeda-law.jp/blog/872)。

| 和歌山地判平成6年1月21日(判タ860号259頁) |

遺言者Aは、明治45年1月生れ、公正証書遺言が作成されたのは昭和63 年7 月(当時A78歳)、同年12月死亡。同63年2月には、脳梗塞、意識障害等の症状があり、同年7 月ころから痴呆症状、健忘、記銘力低下、失見当症状などが医師より確認されるようになり、同年8月末ころにはやや悪化し、身体的にも終日介助を要するようになった。

ただ、Aは普段は意識は清明であることが多く、同年代の人と比較して精神状態はしっかりしている方で、昭和63年12月ころ入院中に新聞を読むことができた。そして本件遺言当時、Aの意識は清明で、公証人の人定質問にも的確に答えており、当日体調が特に悪いこともなく、Aの意思能力に問題はなかった。

このような事実を認定した上で、Aには遺言当時遺言能力=意思能力があったと判断した。

| 東京高判平成10年8月26日(判タ1002号247頁) |

遺言者Aは、明治33年生まれ、公正証書が作成されたのは平成7年1月、同年12月満94歳で死亡した。鑑定意見は割れていた。

ただ、平成6年8月の長谷川式テストの合計得点は21点であり、同7年1月当時、加齢に伴う生理的な徴候は認められたものの、未だ痴呆の領域には至っておらず、ほぼ94歳の老人として標準的な精神能力を有していたと認められること、本件遺言前夜の同月9日午前8時ころ、血圧が著しく低下して一時的にショック状態に陥り、意識レベルが大きく低下したものの、病院側の処置等により同日午後10時ころまでにはショック状態からほぼ脱出し、本件遺言が行われた翌10日午後2時ころの時点においては、血圧や脈拍は正常な状態に戻り、意識の状態も概ね普通どおりに回復していたものと認められるとした。

その上で、本件遺言の内容自体について、その条項は、遺言執行者の指定も含めて全部で八か条に過ぎず、遺言による相続に関係する者も、妻、子及び孫という近親者だけであり、その対象も不動産と預金のみである等とし、遺言者にその内容を的確に認識することは困難なものであったとは認め難い等として、遺言者の意思能力は認められた。

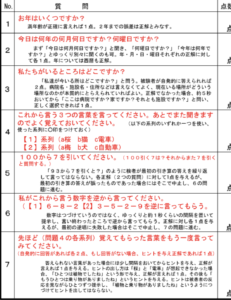

ちなみに、添付の画像が、長谷川式テストといわれるものです。

ただ、結構難しくて、村上も気合いを入れないと間違えちゃいます(汗)。

テストを受ける方も、真面目な人であってこそ、はじめて本当の判断能力がはかれるので、そこらで評価がわかれます。例えば、受ける方が、あまり質問を聞いてなかったり、適当に答えたりすると、本当のところがわかりませんからね。

| 京都地判平成13年10月10日(LLI/DB 判例秘書登載) |

遺言者Aは、明治42年3月生れ、公正証書遺言が作成されたのは平成12年1月(当時90歳)、同年5月死亡。平成9年3月の時点で軽度の痴呆がみられ、同10年12月ころには、入院していた病院で、経管栄養チューブを自己抜去したり不潔行為が頻繁に見られるようになり、その後いったん問題行動が収まったものの、同11年11月に実施された長谷川式テストの結果は30点満点中4点と非常に低い得点であった。さらに、同年12月から同12年1月にかけては再び不潔行為や暴力行為、異常行為等が見られるようになっていたことが認められるから、遺言作成当時、Aの痴呆は相当高度の重症であったとした。

ただ、平成11年10月、遠縁で平成9年3月ころからAの世話をするようになったB(本件遺言による遺贈の相手方でもある。)に治療費等の滞納があるので支払って欲しいと頼み通帳と印鑑を預けた、本件遺言作成に必要な実印等はBがAから保管場所を聞いて持ち出した、公証人の質問にもはっきり答え署名押印の際には「右手の具合が悪いので、字が書けません。」と申し述べた。

このような事実から、Aには遺言作成当時、痴呆が相当高度に進行していたものの、いまだ他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたとした。

その上で、本件遺言の内容が、一切の財産をBに遺贈する、Bを遺言執行者とする、葬儀に関する付言事項と、3か条から成る比較的単純なものであること等から、Aの遺言能力=判断能力を肯定した。

※ 但し、本件については、精神医学観点からすれば認知症の程度は著しい。その意味で、上記判断の前提として裁判所が「痴呆性高齢者であっても、その自己決定はできる限り尊重されるべきであるという近時の社会的要請、及び、人の最終意思は尊重されるべきであるという遺言制度の趣旨」を強調した上での判断であるともうかがえ、その位置付けには注意を要するかもしれない。

| 東京地判平成24年12月27日(LLI/DB 判例秘書登載) |

遺言者Aは平成19年1月当時80歳、自筆証書遺言が作成されたのは同年9月20日と同20年6月19日の2通で、同年12月29日死亡。平成19年9月頃にはアルツハイマー型認知症を発症、その程度は軽度から中程度であったが、同20年4月26日の長谷川式テストの結果(10点)は中程度と重度の認知症の境界にあった。

鑑定意見は割れていたが、裁判所は、長谷川式テストは、認知症のスクリーニングを目的をとした診断方法であり、重症度の段階評価をするものではないとして、更に検討。遺言者Aは、①平成19年8月から同20年4月頃まで、無効確認の訴えを提起した原告である長男に対し一貫して亡夫の遺産を単独で相続したいとの意向を伝え、同年5月の亡夫の遺産分割協議の成立時に各遺産分割協議書に自ら署名・押印し、同協議成立に至る過程で長男からも意思能力等について疑いを差し挟まれなかった。②平成20年5月頃、精神科医師との間で会話することができ、調子がよいと散歩もでき、また、自ら乳房のしこりに気づいて受診することができたこと、同年7月に乳がん手術のため入院した当時、既往症を認識したり、手術内容を理解したりした上、医師らとの会話ができ、病院からは、日常生活動作は、ほぼ自立しているとの所見を持たれたほか、自分自身で、ノートに入院中の出来事や遺言無効確認の被告である二男へ指示した内容、所感を記載できたこと、退院後も、単独で買い物をすることができた。③本件各遺言及び上記各分割協議は、遺言者Aの一貫した意思に沿う内容であり、一部旧字体を用い、書字がきれいで整っており、書字自体から遺言者Aの能力低下はうかがわれない等として、遺言能力を認めた鑑定結果を支持し、遺言無効確認の訴を棄却した。

遺言能力の関連記事はこちら

https://kawanishiikeda-law.jp/blog/877

宝塚市・川西市の相続・遺言相談は村上新村法律事務所・川西池田オフィスまで

https://ga.page/murakamishin?gm

大阪市・福知山市の相談はこちら

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

交通事故専門サイト

https://kawanishiikeda-law-jiko.com/