自筆証書遺言④訂正と誤記

遺言は厳格な要式行為として「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」とされ(960条)その方式=要件を充たさないと無効になります。自筆証書遺言の訂正についても同様で、法が定める要式に従う必要があります。

訂正の方法

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、③かつ、その変更の場所に印を押さなければならないとされています(968条3項)。

具体的には、訂正箇所に印を押し、欄外に「この行○字加入(○字削除)」等と書いた上でその部分に署名するという方法です。しかし、通常の公文書の変更方法と比較しても、署名という手続が増え素人には解り難く、実際、要式どおりの訂正を行っている割合は非常に低いようです。

※ 平成9、10年に大阪家裁本庁に係属した検認事件の5分の1にあたる155件のうち、何らかの訂正があったものが約14パーセントで、民法の定める方法を採っていたものはその中の約4分の1に過ぎなかったという報告があります。

明らかな誤記

1)遺言書が有効とされた例

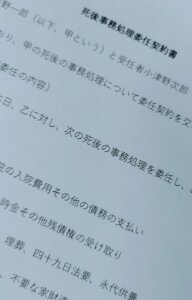

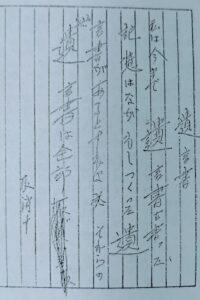

ただ、遺言の記載自体から判断して、明らかな誤記の訂正については、要式に違背(違反)があったとしても、遺言は有効とされています(最2小判昭和56年12月18日民集35巻9号1337頁、以下、昭和56年最高裁判決といいます。)。このように判断された遺言書の誤記は、添付画像のとおり、シンプルなものでした。具体的には、以下のようなものです。

① 私は今まで遺言書を書いた記憶は「なが」と記載されていた

② 「それら」の前にあった「そ」という字を×で消してあった

③ 「遺言書は全部」の前の行に「ユ」と書きかけた字が放置されていた

④ 「取消」等の記載を数本線で消し次の行の下方に「取消す」と記載されていた

なお、上記②~④については、署名押印と同一の印章による押印がされていました。

判例評論283号からの引用です

確かに、この遺言書は書き損じた部分の訂正について、法が定める所定の要式を満たしているとはいえません。しかし、遺言書の記載自体から判断して、この明らかな誤記は訂正の要式を欠いているといえ、遺言者の意思を確認し得るとして遺言書の効力は認められました。例えば、上記①の記憶は「なが」とは「ないが」の意であることは全体の趣旨から明らかとされています(太田「自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力」判評283号30頁以下)。

2)法律上の解釈が問題になる例

注意しなければならないのは、最近の自筆証書遺言に関する事案報告で「私の遺産の全部を長男に承継する。」という遺言の「承継する。」という部分を線で抹消し横に「相続させる。」と記載した例が紹介されているということです。それは、素人が遺言作成後何らかの法律相談を受けそれに基づき自ら遺言を変更したものと考えられます。

確かに、昭和56最高裁判決の事案は明らかな誤記といえなくはありませんが、上記報告の「承継する。」を「相続させる。」に変更する場合はどうでしょうか。いわゆる「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言、改正民法1014条2項参照)は、一般的には「遺産分割方法の指定」と考えられていますが「承継する」という言葉は「遺贈」とも解釈でき、そうすると法的意味合いが異なります。

素人からすれば、ちょっとした言葉の違いなのでしょうが、法律的にこの差をどのように考えるかが問題となります。これを、明らかな誤記に過ぎないと言い切れるか、弁護士から見ても少し考えてしまいます。その意味で、自筆証書遺言は、素人が作成する時点で間違いが生じやすい上、これに対する専門家のアドバイスの仕方も難しいといえます。

相続の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm